Kultur. Gut. Erforschen.

Schritte in die Vergangenheit eröffnen immer Wege: Wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart besser verstehen und Zukünftiges besser planen. Bamberger Forschende der Archäologie, der Denkmalwissenschaften, der Orientalistik, der Europäischen Ethnologie und der Kunstgeschichte arbeiten in Bamberg in einem einzigartigen Fächerverbund und in kollegialer Gemeinschaft zusammen.

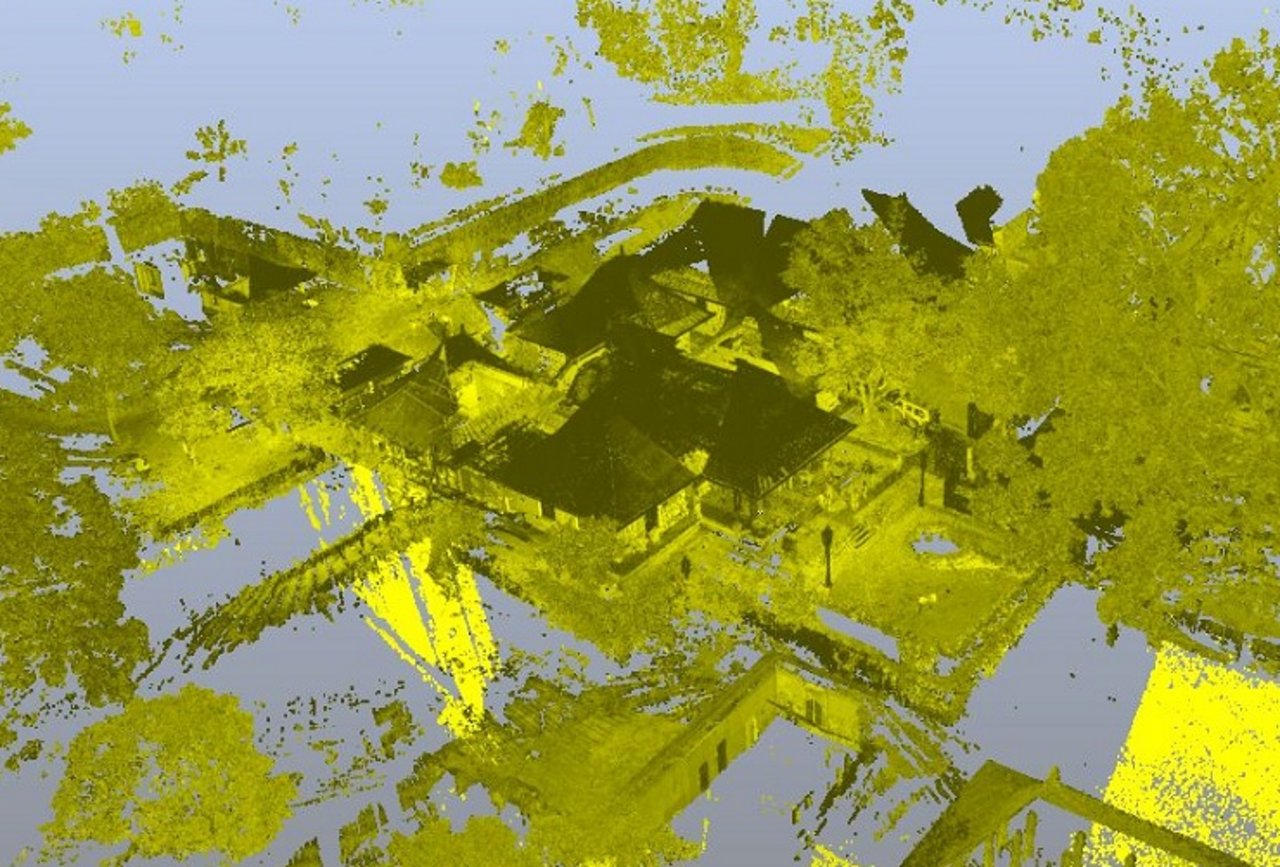

Sie erschließen, dokumentieren und bewahren die kulturellen Güter der Menschheit, die materiellen und immateriellen. In der UNESCO-Welterbestadt Bamberg gibt es viel zu tun, doch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler packen auch häufig ihre Kameras, Scanner, UV-Lampen und Zeichenblöcke ein: Sie sind in der ganzen Welt aktiv.

Kurze Wege

„Kannst du dir das mal kurz anschauen?“

Dieser Satz hat es in sich. Wenn er auf den Fluren des Instituts für Archäologische Wissenschaften, Denkmalwissenschaften und Kunstgeschichte (IADK) ausgesprochen wird, löst er nicht selten Begeisterung aus. „Einmal haben wir uns einen Wagen gemietet und sind für fünf Tage nach Frankreich gefahren. Zurückgekehrt sind wir mit zwei Projekten und dem Konzept für einen neuen Studiengang.“ Dr. Stephan Albrecht, Professor für Kunstgeschichte, insbesondere für Mittelalterliche Kunstgeschichte , schätzt genau das am forschenden Miteinander an der Universität Bamberg: kurze Wege, den direkten Draht zu den Kolleginnen und Kollegen.

„Kannst du dir das mal anschauen?“,

fragte Albrecht seinen Kollegen Dr. Thomas Eißing, Leiter des Dendrochronologischen Labors, und dieser fuhr mit ihm prompt nach Paderborn, um dort gotische Holzskulpturen zu begutachten. Diese wurden dann vermessen und datiert, eine Doktorarbeit geschrieben, das Konzept für eine große Gotik-Ausstellung daraufhin geändert.

„Dürfen wir uns das einmal anschauen?“,

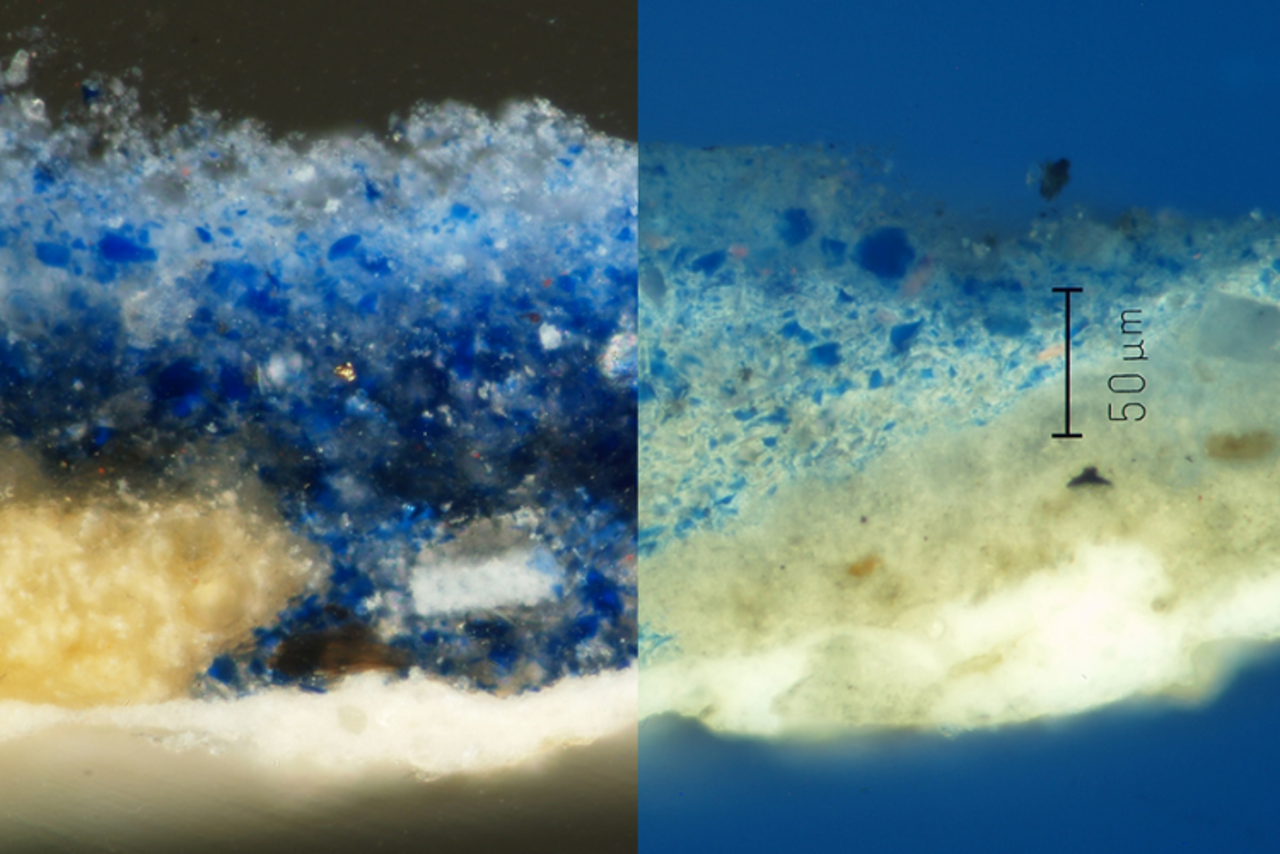

fragte er die Direktorin des Musée de Cluny in Paris, Elisabeth Taburet-Delahaye, woraufhin er zusammen mit seinem Professorenkollegen Dr. Rainer Drewello aus der Restaurierungswissenschaft in der Baudenkmalpflege eine berühmte Adam-Statue unter anderem mit UV-Lampen und Röntgenstrahlen untersuchte.

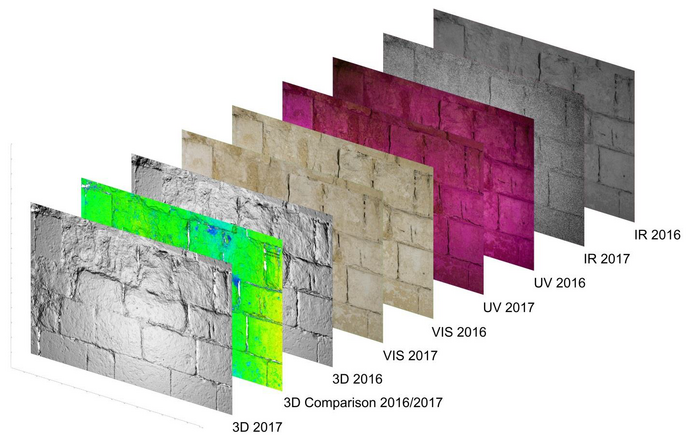

Dieser Adam ist untypisch, denn ihm fehlt der charakteristische Apfel, der auf den Sündenfall hinweist. Die Bamberger Wissenschaftler fanden heraus, dass die Statue allerdings auf die Vertreibung aus dem Paradies anspielt. In der entsprechenden Bibelstelle erscheint Adam ein Engel, der die Vertreibung verkündet, und er hört zu – die Armhaltung kann daher als Empfangsgestus gedeutet werden. Eine Untersuchung mit UV-Licht offenbarte, dass die Statue schon einmal komplett auseinandergenommen und wieder zusammengefügt wurde (siehe Vorher-Nachher-Grafik). Mit einem 3D-Scan konnte das Bamberger Forschungsteam schließlich herausfinden, in welcher Nische diese Statue in der Kathedrale Notre-Dame ursprünglich gestanden haben muss.

Wer allein fragt, stellt immer dieselben Fragen.

Die Arbeit am Objekt steht dabei im Mittelpunkt. Aus einem geisteswissenschaftlichen Selbstverständnis heraus werden Fragen formuliert und diesen dann sowohl mit geisteswissenschaftlichen als auch naturwissenschaftlichen Methoden nachgegangen. „Manches führt ins Leere“, sagt Albrecht, „aber oft sind wir an etwas dran, und am Ende haben wir eine neue Erkenntnis, eine neue Erzählung über ein Objekt oder einen Prozess vorzuweisen. Das ist immer wieder ein Ansporn, das hört nicht auf.“ In Bamberg passiert es also, dass mehrere Professorinnen und Professoren aus unterschiedlichen Fachrichtungen zusammen auf einem Gerüst stehen und sich in ihrer Expertise perfekt ergänzen.

Beispielhaft ist hierfür die Untersuchung von sechs prominenten Portalen in Deutschland, Frankreich und Österreich, das Projekt heißt: Mittelalterliche Portale als Orte der Transformation. In Bamberg wurde die prachtvolle Gnadenpforte am Bamberger Dom untersucht. Die Ergebnisse sind vielversprechend: Der Denkmalforscher Rainer Drewello kann seither viel genauer sagen, welche Farbigkeit und Dekoration die Pforte ursprünglich einmal hatte und wie sie im Laufe der Zeit verändert wurde. „Meine Frage ist am Anfang: Was ist denn original an dem Portal? Und was wird uns heute gezeigt, das gar nichts mit der ursprünglichen Anmutung zu tun hat?“

Auch Dr. Stefan Breitling, Architekt und Professor für Bauforschung und Baugeschichte, kann dank der Studie nun besser beurteilen, wie eine Baustelle um 1200 n. Chr. organisiert wurde und sogar, welche Fehler passiert sind, etwa bei der Einrüstung, und wie daher mancher Riss am Gebäude zu erklären ist, der heute Sorgen bereitet. „Man hat sehr schnell gebaut, man hatte gute Vorplanungen und Musterbücher – die Verantwortlichkeiten waren viel stärker verteilt als bisher angenommen, es war ein Gemeinschaftswerk.“ Dieses Ergebnis kann der Kunsthistoriker Stephan Albrecht bestätigen, denn die Figuren am Portal wurden offenbar in Serie gebaut. Sie waren nicht die Arbeit eines einzelnen Meisters, was das lange gültige Konzept des genialen und vollverantwortlichen Baumeisters relativiert. Manche Skulpturen des Portals wurden sogar noch unfertig eingebaut, da in einer Bauphase offenbar die finanziellen Mittel erschöpft waren.

Die Grenzen der Fächer verschwimmen hier im Forschungsprozess: Der Kunsthistoriker wird zum Chemiker, der Architekt zum Philosophen, der Restaurierungswissenschaftler zum Historiker. Die interdisziplinären Kompetenzen aus Geistes-, Ingenieur- und Materialwissenschaft verbinden sich zu einer Forschungsleistung, die als Einzelwissenschaft gar nicht mehr denkbar wäre. Der Verbund erlaubt es, solche internationalen Großprojekte anzugehen und einem ganzheitlichen Blick auf die Biografie eines Bauwerks zu gewinnen.

Das immaterielle Kulturerbe

Wie bewahrt man aber das, was eigentlich im Fluss ist: gelebtes Leben, Aktivitäten, Bräuche, Rituale? In den Vitrinen vor Heidrun Alzheimers Büro sind aktuelle Forschungsprojekte der Europäischen Ethnologie ausgestellt. Sowohl materielle als auch immaterielle Kulturgüter werden in den Blick genommen: Alltagskulturen, Mode, der soziokulturelle Wandel des Nürnberger Stadtteils Gostenhof vom Scherbenviertel zum angesagten Szene-Wohngebiet mit steigenden Mietpreisen, die Krippenkultur im europäischen Vergleich. Manches ist sicht- und greifbar, manches ist fluide.

In ihrer Rolle als Expertin für das Immaterielle Kulturerbe taucht sie immer wieder in neue kulturelle Ausdrucksformen ein. Es geht um mündliche überlieferte Traditionen wie populäre Lieder, Märchen und Sagen, um traditionelle Handwerkstechniken wie das Spitzenklöppeln, den Blaudruck, das Korbflechten oder die Knopfmacherei, um darstellende Künste wie den Flamenco oder das Choralsingen, um Fest und Brauch von „A“ wie „Ansingen“ bis „Z“ wie „Zoiglkultur“ und schließlich um überliefertes Wissen in Bezug auf Natur und Universum – exemplarisch seien hier die hochalpine Alpwirtschaft, Heilkräuterwissen oder traditionelle Geburtshilfe genannt.

Dabei ist Heidrun Alzheimer ein Aspekt besonders wichtig: Schützen und Bewahren heißt nicht, etwas in seinem Ist-Zustand zu konservieren, sondern Entwicklungen und Veränderungen zuzulassen, das wird häufig missverstanden. Die Aufnahme in das Kulturerbeverzeichnis beschert den Gemeinden und Kommunen mehr Aufmerksamkeit und nicht selten ein stark ansteigendes touristisches und mediales Interesse, was den Erhalt einer kulturellen Praxis einerseits erleichtert. Andererseits kann das aber auch zu Verlust von Authentizität und insbesondere in kleinen Gemeinden zur Überforderung der Einwohner führen.

Prof. Dr. Heidrun Alzheimer über Brauch und Kulturerbe

Wir wollen den wissenschaftlichen Background zur Verfügung stellen, damit kulturelle Aktivitäten und Phänomene weitergeführt werden können.

Immaterielle Kulturformen aus dem Bayerischen Landesverzeichnis

Diese Multimedia-Reportage stellt den Forschungsschwerpunkt Erschließung und Erhalt von Kulturgut der Universität Bamberg vor.

Redaktion: Samira Rosenbaum

Text: Dr. Martin Beyer

Video: Christian Beyer

Neugierig geworden? Dann schauen Sie sich gerne unsere Multimedia-Reportagen zu weiteren Forschungsschwerpunkten an!