Expedition ins Mittelalter

Wer es wagt, auf eine Forschungsreise ins Mittelalter aufzubrechen, entdeckt eine unfassbare Vielfalt. Allein die zeitlichen Dimensionen sind immens. Denn in der europäischen Geschichte umfasst das Mittelalter rund tausend Jahre, etwa von 500 bis 1500.

Politik, Religion, Kultur, Sprachen:

Das und mehr erkunden Bamberger Forschende, die seit über 20 Jahren in einem Zentrum zusammenarbeiten. Geschichts- und Denkmalwissenschaften, verschiedene Sprach- und Literaturwissenschaften, Orientalistik, Archäologie, Theologie oder auch Philosophie beschreiten unerforschte Pfade des Mittelalters gemeinsam.

Faszinierende Epoche: Ist das Mittelalter „finster“ oder „romantisch“?

„Im Wesentlichen gibt es zwei diametral entgegengesetzte Perspektiven: das ‚finstere‘ oder aber das ‚romantische‘ Mittelalter“, schildert Anglist Prof. Dr. Christoph Houswitschka († 2022). „Beide Aspekte halten sich im populären Blickwinkel ebenso hartnäckig, wie sie sich wissenschaftlich als haltlos erweisen.“ Und Philologin Prof. Dr. Ingrid Bennewitz ergänzt: „Wir Mediävistinnen und Mediävisten verstehen uns nicht nur als Experten für das Mittelalter, sondern ebenso als Spezialisten für den Einfluss dieser Epoche auf unsere heutige Zeit." Warum ist das Mittelalter auch heute noch faszinierend? Und wie wird es in modernen Medien dargestellt?

Vielfältige Forschung

Wie lebten die Menschen im Mittelalter tatsächlich? Woran glaubten, wie sprachen sie? Fragen, die Bamberger Forschende bearbeiten. Die Faszination am Mittelalter verbindet 80 Mitglieder im Zentrum für Mittelalterstudien (ZeMas). Eine enorme Fächervielfalt prägt das international angesehene Zentrum, darunter große Fächer wie Germanistik und Geschichte, aber auch kleine Fächer wie Judaistik und Denkmalpflege. Neben geisteswissenschaftlichen Disziplinen bringen auch naturwissenschaftlich geprägte Fächer ihre Perspektive in den Austausch ein – und ermöglichen so eine umfassendere Betrachtung der Forschungsfragen.

„Das Besondere am ZeMas ist, dass wir Forschungsgegenstände aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten“, erläutert Ingrid Bennewitz, Geschäftsführende Direktorin des ZeMas. „Alle Labore, Instrumente und wissenschaftlichen Disziplinen, die wir für Mittelalter-Forschung benötigen, befinden sich gebündelt in Bamberg.“

Die verschiedenen Perspektiven ergänzen sich perfekt. Richard Löwenherz ist ein Beispiel für ein solches Gemeinschaftsprojekt. Über den bekannten König aus dem 12. Jahrhundert haben sechs Bamberger und vier weitere deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Sammelband veröffentlicht: aus historischer, literaturwissenschaftlicher und theologischer Sicht.

Europäische Identität

Je tiefer Forschende in das historische Mittelalter eintauchen, desto mehr verstehen sie, wie diese Epoche die Gegenwart prägt – nicht nur auf sichtbare, sondern auch auf kaum wahrnehmbare Weise. Mittelalterliche Politik, Rechtsordnung und Philosophie wirken sich auf die Identität moderner Europäerinnen und Europäer aus. In den Bereichen Ehe und Partnerschaft beispielsweise sehen die Historiker Prof. Dr. Klaus van Eickels und Prof. Dr. Christof Rolker Parallelen zwischen damals und heute.

Hugo von St. Viktor nennt schon im Mittelalter eine von Liebe getragene Partnerschaft zweier Männer oder zweier Frauen „höchst lobenswert“.

Mittelalter in Franken

Franken übt einen besonderen Reiz auf Mittelalter-Forschende aus, weil die Region reich an Forschungsgegenständen ist. Archäologinnen und Archäologen fördern beispielsweise mittelalterliche Funde zutage. Mit verschiedenen Technologien dokumentieren Denkmalwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler Objekte, Gebäude und Böden.

Forschende entlocken der Region Franken immer wieder neue Geheimnisse:

Die Ebstorfer Weltkarte

Die Welt als System

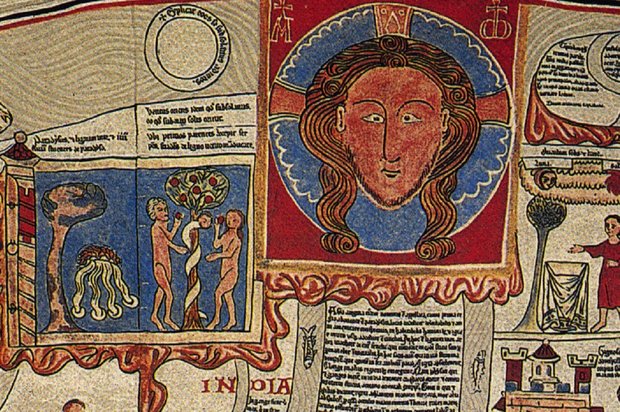

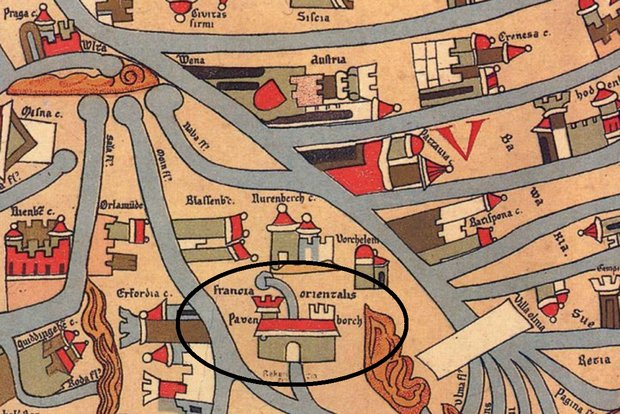

In Franken gibt es Forschungsprojekte ebenso wie über Franken. Ein Beispiel dafür ist die Ebstorfer Weltkarte aus der Lüneburger Heide: eine Weltkarte aus dem 14. Jahrhundert, auf der auch Bamberg eingezeichnet ist. Dr. Andreas Dix, Professor für Historische Geographie, hat diese Karte studiert: „Es handelt sich nicht um eine geografische Landkarte, sondern um eine Kosmologie. Das ist der Versuch, die Welt als gesamtes System zu erklären.“ Wahrscheinlich wurde sie als Altarbild für besondere kirchliche Anlässe angefertigt.

Wie ein U-Bahn-Linienplan

Andreas Dix vergleicht die Karte mit einem U-Bahn-Linienplan. Auf der Ebstorfer Weltkarte verbinden Flüsse und Meere – damals die wichtigsten Verkehrswege – die drei Kontinente Asien, Afrika und Europa. Die Karte interpretiert die Welt aus einer christlichen Grundhaltung heraus. „Jesus Christus hält alles zusammen, was die eingezeichneten Hände und Füße sehr schön verdeutlichen. Jerusalem, die Stadt der Kreuzigung und Auferstehung Christi, liegt im Zentrum der Karte“, erklärt der Geograph.

Fränkische Städte sind eingezeichnet

Links unten auf der Karte sind auch fränkische Städte wie Bamberg („Pavenborch“) und Nürnberg („Nurenberch“) eingezeichnet. „Vermutlich kannten die Ebstorfer Bewohner diese Städte durch Handelsbeziehungen“, nimmt Andreas Dix an. „Bamberg ist mit einem Haus auf einer Brücke über den Fluss Regnitz symbolisiert – vielleicht ein früher Verweis auf das Brückenrathaus.“ Mit einem Durchmesser von 3,57 Metern gehört die Ebstorfer Weltkarte zu den wenigen großformatigen Karten, die aus dem Mittelalter überliefert sind.

Weltkarten im Mittelalter entstanden mit der Absicht, das Wissen über die Welt in eine Ordnung zu bringen, die mit biblischen Gegebenheiten übereinstimmt.

Quellen aus dem Mittelalter

Neugierde und Wissensdrang sorgen immer wieder für neue Erkenntnisse über eine längst vergangene Zeit. Nur: Wie finden die Forschenden Antworten? Sie lesen gewissermaßen Burgen, Tonkrüge oder Handschriften. Fachbereiche wie Archäologie, Geschichtswissenschaften und Germanistik untersuchen diese historischen Quellen. Manchmal genügen kleinste Spuren, zum Beispiel althochdeutsche Wörter in mittelalterlichen Handschriften. Diese verfolgen die Forschenden minutiös, weil auch hier Hinweise verborgen liegen, die sich wie Puzzleteile zusammenfügen und so ein gesamtes Bild ergeben.

„Wenn wir das Deutsche von seinen Anfängen an untersuchen wollen, sind wir auf die schriftliche Überlieferung angewiesen“, erklärt Germanistin Prof. Dr. Stefanie Stricker. Althochdeutsche Einträge in Handschriften verraten, wofür sich Menschen im Mittelalter interessierten. Mit modernen Hilfsmitteln wie digitalisierten Handschriften erfassen Forschende die Quellenlage und erschließen die Kultur von damals. Besonders lobt Stefanie Stricker die Staatsbibliothek Bamberg für ihre umfangreichen, detaillierten Digitalisate.

Wir arbeiten vorwiegend mit digitalisierten Handschriften, um die Original-Handschriften zu schützen.

Historische Materialien

Textilien, Metall, Holz und Stein verraten Fachleuten viel über die Vergangenheit. Solche Materialien offenbaren etwa, in welchem Zeitraum ein Objekt entstanden ist. „An der Universität Bamberg verbinden wir Geistes- und Kulturwissenschaften auf einzigartige Weise mit Naturwissenschaften“, bemerkt Kunsthistoriker Prof. Dr. Stephan Albrecht.

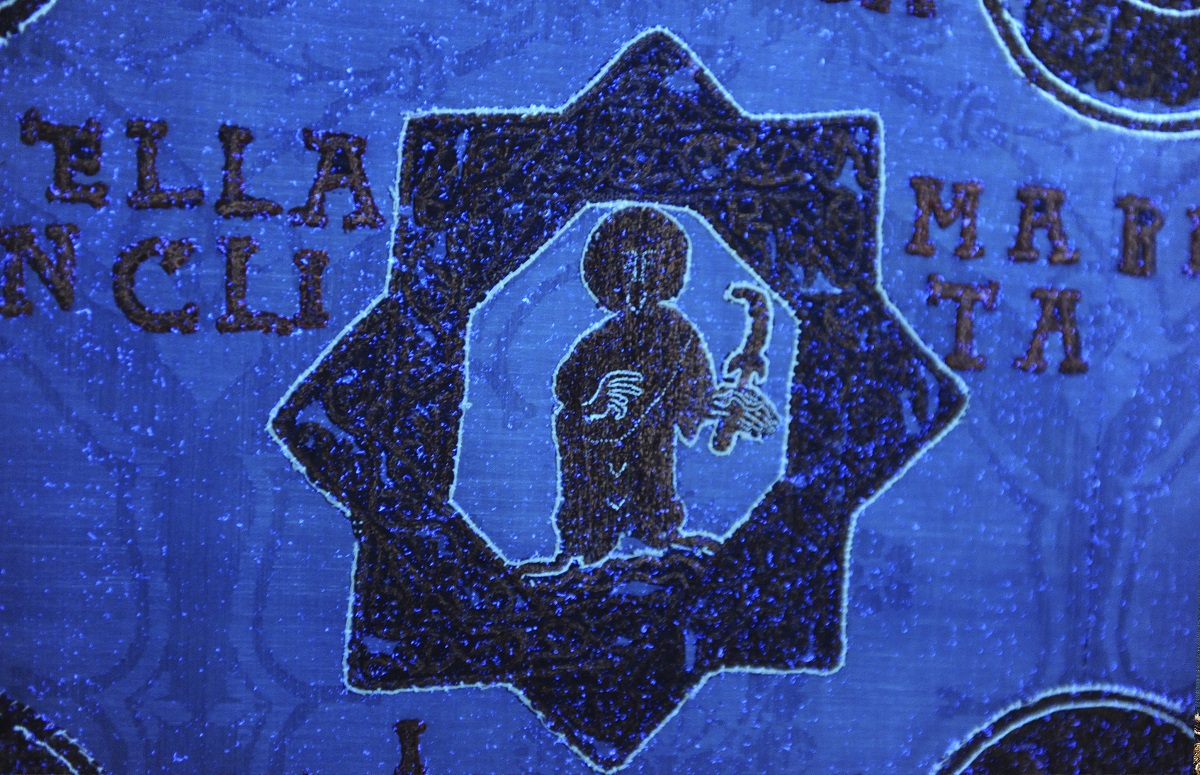

Als Beispiel nennt er ein Forschungsprojekt zu den sogenannten Kaisergewändern, das er geleitet hat. Dabei handelt es sich um sechs Prachtgewänder aus dem frühen 11. Jahrhundert, die mit Kaiser Heinrich II. und seiner Frau Kunigunde verbunden werden: „Die Mäntel sind eine Sensation. Sie sind der einzige Schatz an derartigen Textilien aus so früher Zeit in diesem erstaunlichen Erhaltungsgrad.“

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Tanja Kohwagner-Nikolai analysierte die Gewänder unter historischen und kunsthistorischen Aspekten. Textilrestauratorin Sibylle Ruß führte gemeinsam mit Anne Dauer technologische Untersuchungen durch. Und Biologin Ursula Drewello nahm materialkundliche Analysen vor.

Für Kunsthistorikerin Tanja Kohwagner-Nikolai ist das wichtigste Forschungsergebnis die Entdeckung von Vorzeichnungen auf mehreren Kleidungsstücken: „Die Vorzeichnungen geben uns einen sehr guten Einblick in den Arbeitsprozess. Wir wissen jetzt, dass es ein Konzept für die Stickerei gab, und dass nichts dem Zufall überlassen wurde.“ Durch den Befund konnten die Forschenden frühere Theorien widerlegen und zweifelsfrei feststellen, dass Fehler im Stickprozess auszuschließen sind.

Einblicke in die Untersuchung der eindrucksvollen Kaisergewänder:

Diese Multimedia-Reportage stellt den Forschungsschwerpunkt Kultur und Gesellschaft im Mittelalter der Universität Bamberg vor.

Redaktion und Text: Patricia Achter

Video zur Faszination des Mittelalters: Christian Beyer; Musik: Eberhard Kummer

Video zur europäischen Identität: Johannes Titze, Benjamin Herges

Video zur Quellenanalyse: Benjamin Herges

Neugierig geworden? Dann schauen Sie sich gerne unsere Multimedia-Reportagen zu weiteren Forschungsschwerpunkten an!